“Le débat rationnel recule. Les interventions s’appauvrissent et se raccourcissent grandement ; les débats argumentés entre adversaires se sont transformés en attaques et interruptions systématiques entre ennemis” résument en introduction de cette note documentée ses auteurs Yann Algan, Thomas Renault et Hugo Subtil. Doit-on en être surpris ? Il est difficile de ne pas faire le constat d’une dégradation du débat public que ce soit au sein de l’Assemblée nationale qu’en dehors de l’hémicycle.

Au-delà d’un prisme journalistique souvent déformant qui ne retient que ce qui animera la journée sur les chaînes d’information en continu, l’observateur comme le citoyen subissent une parole politique abimée. Mais, pas question pour autant de se voiler la face, le spectateur est aussi acteur de cette dégradation.

La note qui s’est appuyée sur l’intelligence artificielle a analysé deux millions de discours prononcés à l’Assemblée nationale entre 2007 et 2024, du début de la XIIIème législature jusqu’à fin de la fin de la XVIème, c’est-à-dire de juillet 2007 jusqu’à la dissolution du 09 juin dernier. Au cours de cette période de près de deux décennies, on est passé d’un ancien monde politique marqué par une alternance entre droite et gauche qui rythmait les débats parlementaires, a un nouveau monde politique qui « se caractérise par la fragmentation des partis et une polarisation très forte des débats à l’Assemblée depuis 2017 ». « Cette polarisation a été exacerbée par l’irruption des réseaux sociaux dans l’antre de notre démocratie » jugent alors les auteurs. L’examen de ces prises de parole par l’IA (tonalité, longueur, fréquence des interruptions, choix lexical) montre à quel point la rhétorique émotionnelle a pris le pas sur la rhétorique rationnelle. « L’évolution des discours émotionnels au cours de la décennie est vertigineuse » soulignent les auteurs de la note. En 2014, 22 % des discours appartiennent au registre émotionnel plutôt qu’au registre rationnel et des faits. Cette part augmente à 30 % avec l’Assemblée élue en 2017, puis culmine à 40 % avec celle de 2022 jusqu’à sa dissolution en juin 2024. Dans ces discours, la principale composante des émotions exprimées est la colère. Elle représente 75 % de la rhétorique émotionnelle de la France insoumise et du Rassemblement national indique la note.

Ce sont les représentants de la France Insoumise (LFI) et du rassemblement national (RN) qui sont les premiers à jouer le registre de l’émotion ajoutent Yann Algan, Thomas Renault et Hugo Subtil. LFI est en tête, avec 52 % de discours émotionnels en 2024 puis viennent les élus du RN (48 %). Toutefois, pointent les auteurs, LFI et RN ont ensuite emprunté au fil de la session des chemins différents. La rhétorique émotionnelle a augmenté sur les bancs de la France insoumise entre les deux assemblées élues en 2017 et en 2022 en passant de 45 % à 55 % tandis qu’elle diminue du côté du Rassemblement national (RN) depuis 2022. « Est-ce un signe de la recherche de respectabilité et de normalisation que semble avoir initié Marine Le Pen en 2022 ? » s’interrogent les auteurs. Le chemin emprunté par LFI semble être aussi celui choisi par le PS, et Europe écologie « mais à plus faible intensité ». « La rhétorique émotionnelle reste en revanche relativement faible et stable au cours de la période chez les groupes parlementaires du centre et de la droite ».

Autre fait majeur mis en lumière par la note, le fait que les groupes parlementaires ont fait évoluer leur politique de communication pour s’adresser à un nouveau public, celui des réseaux sociaux. Les parlementaires s’adressent désormais davantage à leurs « followers » qu’à leurs collègues. Tout est calibré pour pouvoir faire du buzz rapide et être repris en vidéo sur les réseaux (Tiktokisation de l’Assemblée). L’examen par l’IA des discours montre un appauvrissement des interventions. Le long discours d’argumentation se réduit considérablement au fil du temps : « Au cours de la décennie, la durée des interventions, mesurée par le nombre de mots, a diminué de plus de 50 %, avec une baisse brutale à partir de la Chambre de 2022 ». L’ensemble des bancs de l’Assemblée est concerné mais la tendance est nettement plus marquée dans les rangs de LFI et du RN. « LFI est devenu le groupe avec le temps de parole moyen le plus faible, limité à 150 mots par intervention » précise Yann Algan au Point.

Si l’étude suggère encore qu’une grande partie des colères est « surjouée » par les parlementaires, on apprend aussi que les interruptions des discours sont également devenues beaucoup plus fréquentes (+25 % entre 2017 et 2024). « Aujourd’hui, la moitié des interventions sont des interruptions ». Le temps de l’argumentation semble révolu. La polarisation est forte entre deux mondes qui s’affrontent. « Le choc des colères se manifeste notamment par la violence verbale et le niveau sonore élevé. Selon les rédacteurs des débats de l’Assemblée, les députés ne parlent plus, ils hurlent » écrivent les auteurs. Depuis 2017 surtout, les prises de parole ne servent plus à convaincre et à expliquer mais bien à attaquer les autres bancs en menaçant voire parfois en voulant en venir aux mains.

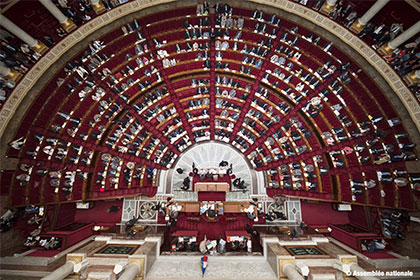

Cette évolution vers une « assemblée-spectacle », cette « fièvre parlementaire » n’est pas sans risque. Si l’Assemblée a toujours connu une dimension théâtrale, notamment sous la IIIème comme sous la Vème République, les auteurs redoutent toutefois une forme de « désinstitutionalisation » de l’Assemblée nationale. « Celle-ci s’est transformée en scène de spectacle pour un nouveau public, celui des followers bien plus que d’échanges contradictoires raisonnés pour convaincre les autres députés » déplorent-ils avec le risque que cette évolution joue sur la qualité du débat public. « Cette étude donne à voir de l’Assemblée, et c’est là son caractère le plus inédit, l’irruption du catch, bien plus que de la boxe, dans la vie politique française » lâchent Yann Algan, Thomas Renault et Hugo Subtil qui n’hésitent pas à parler d’une « trumpetisation de la vie politique » française déjà à l’oeuvre à l’Assemblée nationale française pensent-ils. Le poids des réseaux et la rhétorique émotionnelle ne sont pas sans faire courir de risques au débat parlementaire, avec finalement une aggravation de la défiance des Français pour le politique. Voilà qui a de quoi inquiéter. ■

*Yann Algan, Thomas Renault, Hugo Subtil, « La Fièvre parlementaire », Observatoire du bien-être du Cepremap, n°2025-01, 13 janvier 2025.